2024年3月19日 更新

こんにちは ご訪問ありがとうございます

今回の記事ではベランダで毎年作り続けている水耕栽培スイカについて、苗選びから収穫に至るまでの栽培ノウハウを初心者の方にも分かりやすくお伝えして行きます。

ベランダにチョットしたスペースがあれば十分に水耕栽培スイカづくりが楽しめますので初めての方も是非チャレンジしてみていただけたらと思います。

それでは、水耕栽培スイカの始め方を詳しく見て行きます。

目次

栽培する場所選び

始めにベランダでスイカを作る場所選びですが、日照時間が長い場所を選ぶ事も重要ですが、出来れば朝日があたる場所に植え付ける事が出来たら、苗の成長も早いし、病害虫の被害をかなり防ぐ事が出来ます。

私の栽培経験から朝日のあたる場所で育てる野菜の成長が早いのは何故かをスイカ苗で検証してみた記事がありますので参考にしていただけたらと思います。

又、早朝から葉の裏側にも強い光があたるとアブラ虫も寄りつかないのでスイカ栽培において大変助かります。

朝日があたる場所がよく育つ

朝日と成長の具合を検証した記事内容です

葉に着くアブラ虫避け効果

早朝からの強い光でアブラ虫を防ぐ事ができます

水耕栽培容器

手作りした容器を使う

水耕栽培スイカづくりを始めるには栽培するための容器(溶液を入れる器)が必要です。

ここでは、私が手作りした2種類の栽培容器についてご紹介します。

ひとつ目は普段使っているプランターの底穴に栓をしただけの簡単な物です。

プランターの底穴に栓をしただけのもの

自宅にある少し大きめのプラ容器やポリバケツも水耕栽培容器になります。

※こちらはタンク内に鑑賞魚用のエアポンプを使って溶液内に空気を送り込む方式です。

もう一つはホームセンターで購入したコンテナを使った物です。

コンテナを2段重ねした溶液循環タイプの栽培容器

※こちらの方式は小型の水中ポンプを使って溶液を循環させる方式です。

どちらの方式も栽培容器内で根に肥料や酸素を取り込むうえで重要な役割を担っています。

エアポンプや循環ポンプを使わなくてもスイカの栽培は可能ですが、大きく違って来るのはやはり成長速度です。

手作りの水耕栽培容器に関する詳しい記事はこちらからご覧下さい。↓ ↓

市販の栽培容器を使う

購入したパワーズポット現在も使用中です

手作りするのはちょっと面倒だし、市販品があればと思う方には、私も現在使用中のパワーズポットが便利です。

この容器は購入した苗の土を落とさなくてもそのまま植え付け出来ます。ネットポットに給水布を通して、苗を乗せ、周りに軽石等を入れるだけで出来上がるので手間が掛かりません。

タンク容量は14Lで少なめなので、本来は3本植え付けられる仕様になっていますが、左右2カ所のみ使用して真ん中は蓋をしておきます。

使い方については詳しく書いた記事がありますのでこちらをご覧下さい。↓ ↓

ベランダ栽培に適した苗選び

栽培実績から選んだ苗

毎年植え付けするマダーボール

栽培する場所や水耕栽培容器の準備が出来たら、ホームセンター等で苗選びです。

スイカには大玉、中玉、小玉と沢山の種類が有るので、どれを選べば良いのか?迷いますが、個人的には過去の栽培実績から小玉スイカのマダーボールが作りやすくて美味しいと思います。

マダーボール選びについての詳しい記事内容です

水耕栽培用肥料

肥料別の初期生育状況

私が過去に使った水耕栽培肥料は、大塚ハウス肥料、微粉ハイポネックス、ハイポニカ、の3種類ですが、それぞれの肥料での希釈倍率や初期生育状況を簡単まとめた表を作ってみました。

データーから見て、定植時にはどの肥料も溶液濃度を薄くしておく方が失敗が無いと言えます

肥料毎の希釈倍率や成長具合を観察した内容です

大塚ハウス 肥料

スイカ栽培では一番実績のある大塚ハウス肥料の作り方及び、小分けした肥料の入手方法についても参考になる記事がありますのでご覧いただけたらと思います。↓ ↓

大塚ハウス肥料の作り方を詳しく書いています

小分けした大塚ハウス肥料を購入する方法についての内容です

微粉ハイポネックス

微粉ハイポネックスでも美味しいスイカづくりが出来ました。通常水耕栽培で使う1000倍の希釈液を作る方法については、台所のボール1Lの水に1gの微粉ハイポネックス(粉末)を入れて撹拌する方法を詳しく記事にしてあります。↓ ↓

尚、微粉ハイポネックスの場合は、底にカルシウム成分などが沈殿することもあり、溶液を補給するときは出来るだけ液を抜き取ってから行う事をお勧めします。

水耕栽培に使う1000倍希釈液の作り方を詳しく解説しています。

スポンサーリンク

定植時のポイント

さてここまでで、水耕栽培に必要な容器や苗、肥料の準備が整いました。いよいよ植え付けです。

定植は5月上旬以降

過去の失敗から、スイカは寒さに弱いので、定植する時は5月の上旬以降にする方が苗を傷めることがありません。

4月からホームセンター等にはスイカの苗が並び始めますが、仮に購入したとしても4月中は季節風も強くて霜の危険性もあります。

苗が傷んでしまうと気温が上がり始めても成長しなくなる場合もあります。

苗の植え付け方法

水耕栽培の苗はネットポットと呼ばれる専用の物を使って植え付けします。

ネットポットを乗せる栽培容器の蓋になる部分はカットし易いお風呂マットで代用しています。

蓋になる部分は常に水分が付着するので、水に強い樹脂系の物であれば使えると思います。

ネットポットをホームセンターで探したんですが見付からなかったので、普通に置いてある小さめで安いポットを購入して電気ドリルで穴明をして使う事にしました。

(写真のポットはホームセンターで70円で購入)

購入したままでも使えるかも知れませんが、側面にも穴明した方が根が張りやすいと思います。

普通のポットにドリルに穴明け

作業順序

①この状態からネットポットの側面穴に給水布を通して底に軽石を敷きます。

②その上に苗を土のまま入れ周りを軽石を詰め込みます。

③ネットポット内に苗の植え付けが出来たら上からジョウロで軽く水を流して洗います。

苗と軽石を詰めて完了

※大きな汚れが落ちる程度にポット全体を洗い流します。

④お風呂マットで作った容器蓋の穴に苗を植え付けたネットポットを乗せます。

タンク内のエアレーション方法は、簡単な水耕栽培容器づくりの記事に詳しく書いて有りますのでご覧いただければと思います。

鑑賞魚用のエアストーンを使っています

尚、ネット販売されているネットポットもありますので、必要に応じて購入すれば良いと思います。

スポンサーリンク

定植時の溶液濃度管理

まずは容器に水をはり、水耕栽培用の肥料を入れて、濃度測定をします。

スイカ植え付け時、EC 測定器での実測値は225位を表示していました。

これは、PPM値を表示しているのでEC 値に換算すると、0.45になります。

100ppm=EC0.2

スイカの定植時にはこれくらいの濃度から始めるのが良いと思います。

苗を定植する時は、蔓ボケを防ぐために、溶液濃度を薄めにしておきます。簡易濃度計でEC値換算0.3~0.4程度で苗を植え付けます。

PPM値では150~200になります。

肥料濃度が濃いと葉やツルが大きく成長して花が付きにくくなります。

簡易濃度計の使い方

水耕栽培には溶液濃度管理が不可欠になります。安価で購入出来る簡易濃度計(TDS/ECメーター)の詳しい使い方についてまとめてありますので参考にしていただけたらと思います。↓ ↓

コンパニオンプランツ

スイカとの混植(コンパニオンプランツ)も虫避けには一定の効果が期待出来ます。例えば、スイカの横にマリーゴールドを植え付けると臭いを嫌う害虫が寄り付きにくくなります。

パセリでもスイカとのコンパニオンプランツを楽しめました。

摘芯と人工授粉

本葉5~6枚で摘芯

無事に定植出来たスイカは数週間もすると親ズルが伸びて本葉がどんどん成長して来ます。

①本葉が5枚~6枚になったら親ツルの先端を切って脇芽を伸ばす。

②元気の良い脇芽を3~4本伸ばす。

成長点を視て肥料の過不足を判断

脇芽を伸ばす段階で肥料の過不足を確認し、溶液濃度調整を行います。

肥料が効き過ぎるとツルの成長点が大きく反り返ります。逆に肥料不足の場合は成長点が平らになって元気が有りません。

このあたりも水耕栽培では溶液濃度の管理が大切になって来ます。スイカの成長点を視て追肥したり、溶液を薄くしたりの調整を行います。

蔓ボケさせないために成長点を見極めます

失敗の無い人工授粉の方法

受粉を終えた雌花

人工授粉には雌花・雄花が咲き揃う必要があります。ただ、咲いていれば良いと言う訳ではなく、雄花の花粉がしっかりと出ているかを見極める必要があります。

又、人工授粉は2番花又は3番花で行いますが、子ツルの根元から13節目以降で受粉させるようにしています。

成熟した花が咲くのが丁度そのあたりになるとされています。

詳しい記事がこちらです。↓ ↓

着果後の作業

ベランダでは立体仕立てが基本

沢山実った小玉スイカのマダーボール

人工授粉が成功するとスイカは毎日のように成長して10日もするとソフトボールくらいの大きさになります。

その頃にやっておくべき重要な作業(落果防止と鳥避け)がありますので、こちらの記事にまとめてあります。↓ ↓

収穫時期

人工受粉から35日前後

収穫直前のマダーボール

小玉スイカの場合、品種によっても違うと思いますが、一般的に人工授粉から35日前後で収穫になります。

指先で弾いて音を聞く

又、巻き蔓が枯れて来たり、指先で軽く表面を弾いてみてボンボンと低い音が響いて来れば取れ頃になります。

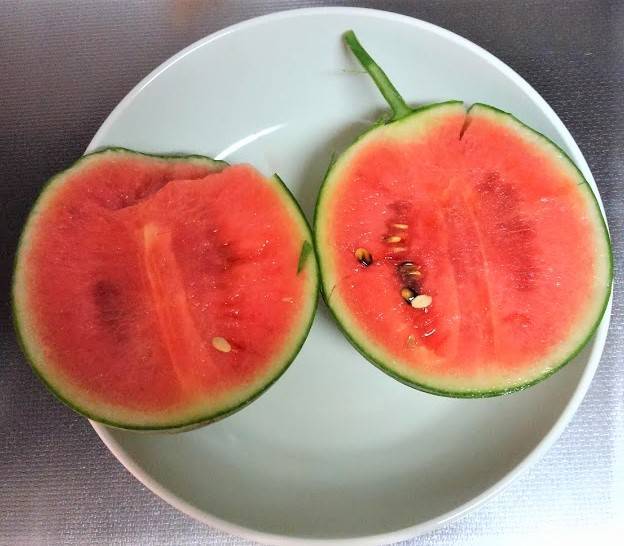

穫れたてのスイカをカット

甘くて美味しいスイカが出来上がり!

苗から育てたスイカを冷蔵庫で冷やした後に包丁を入れると、ピシッ!とヒビが入る音がします。

しっかり熟して甘味も最高です。

まとめ

今回は水耕栽培スイカを始める方のために以下の事について詳しくお伝え致しました。

①ベランダでの栽培場所選び

②栽培容器

③苗選び

④定植時のポイント

⑤摘心と人工授粉

⑥落果と鳥避け

⑦収穫時期

初めて水耕栽培スイカを始める方の参考になれば幸いです。

スポンサーリンク